严爱华

唐代诗人中,没有谁比杜甫与襄阳有着更深远的家世渊源了。杜甫十三世祖杜预,作为镇南大将军坐镇襄阳七年,留下辉煌功绩,还留下了岘山、万山两块功德碑;其十世祖杜逊,于东晋初年南迁襄阳,做过外地太守;祖父杜审言是襄阳人,为武则天时期著名宫廷诗人。到了杜甫,如果按出生之地,他应该算河南巩县人,但如果按祖居地或原籍的定义,《旧唐书》说杜甫“本襄阳人”,是恰如其分的。

可是,在唐代著名诗人中,杜甫又是少见的一个没在襄阳留下足迹的人。翻阅相关史籍,找不到杜甫游历襄阳的证据,但翻翻《杜工部集》,你会发现,杜甫又与襄阳有着扯不断的情感牵连。这一切,都体现在他一首又一首怀念襄阳的诗作中。尤其是,当他在战乱中颠沛流离的时候,在四处漂泊寻找安身处所的时候,他更渴望一个精神的安顿处,而襄阳,就是他的精神故乡。遣兴五首 其二

杜甫昔者庞德公,未曾入州府。襄阳耆旧间,处士节独苦。岂无济时策,终竟畏罗罟。林茂鸟有归,水深鱼知聚。举家依鹿门,刘表焉得取。

这组诗其三写道“我今日夜忧,诸弟各异方。不知死与生,何况道路长。避寇一分散,饥寒永相望……”,可推定此组诗大约写于安史之乱爆发四年后的乾元二年(759年),因同期名作《月夜忆舍弟》中“露从今夜白,月是故乡明。有弟皆分散,无家问死生”,所述境况与之完全相同。

诗中说,东汉末年襄阳名士庞德公曾推辞了荆州刺史刘表数次以官禄延请,宁肯举家隐居鹿门山。因而,庞德公是“襄阳耆旧”中能苦守处士节操的人,其并非没有济世的良策而不肯做官,而是害怕官场布满陷人于罪的罗网。杜甫此时怀念庞德公是有原因的,因为就在两年前,杜甫冒死从长安逃归凤翔肃宗行在,被任命为左拾遗,他本想恪尽谏官职责,尽忠报效朝廷,可没想到不足三个月,就因上疏营救房琯罢相一事,触怒了肃宗,差点被处死,后被撵出朝廷。所以,“岂无济时策,终竟畏罗罟”,完全是自己当下心境的写照。他从襄阳庞德公身上,看到了自己的投影,或者说,自己的遭际就是庞德公正确选择的一个反证。官场的险恶风波,使那“林茂鸟有归,水深鱼知聚”的鹿门山,成了乱世中诗人向往的一方净土。

这年七月,杜甫弃官携家小流落到秦州(今甘肃天水)。于此写的另一组诗里,杜甫又怀念起襄阳的另一个人物。遣兴五首 其五

杜甫吾怜孟浩然,裋褐即长夜。赋诗何必多,往往凌鲍谢。清江空旧鱼,春雨馀甘蔗。每望东南云,令人几悲吒。

此诗写作时,那个身着粗布短衣、终身不仕的孟浩然已离世近20年了,所以诗人一开始就表达了特别的怜惜之情。相对于无日不诗、无事不诗的自己,孟浩然“赋诗何必多”!但他的诗往往超过了历史上最杰出的诗人鲍照和谢朓,这不就更值得引为同调吗?如今,没有了孟浩然,汉水清波中,只是空有鱼儿鲜美;霏霏春雨里,只是徒余甘蔗清甜。所以,诗人每每仰望东南(襄阳在秦州东南)天空的云彩,总是一次又一次地悲叹不已。

明末杜诗研究专家王嗣奭在《杜臆》中评论此诗:“浩然之穷,公亦似之,怜孟正以自怜也。”真可谓一语中的!正是相似的穷困遭际、相类的卓越诗才,才让杜甫将从未谋面的孟浩然引为精神知音而惺惺相惜。乃至七年后的大历元年(766年),杜甫寓居夔州,还将这种怀念、怜惜写进了一组《解闷》诗中:

复忆襄阳孟浩然,清诗句句尽堪传。

即今耆旧无新语,漫钓槎头缩颈鳊。

这一次的怀念,把孟浩然喜欢的襄阳当地特产缩项鳊(孟诗多次写到此物)也一并入诗,此缩项鳊就是《襄阳耆旧传》中记载的“岘山下、汉水中”出产的“味极肥而美”的一种鳊鱼。当年,西晋张季鹰见秋风起而思家乡鲈鱼味美,留下一个著名怀乡典故“莼鲈之思”。而今,杜子美于流离中特别提及襄阳的特产缩项鳊,我们能读不出这诗句中透出的浓烈乡思吗?

上元二年(761年),杜甫在成都草堂里,写了首诗名曰《一室》。诗中感叹自己身在异乡,独立江头,面对空林暮景,乡愁油然而生。那么,既然“一室他乡远”,吾乡的一室又安顿在何处呢?诗结尾有明确回答:“应同王粲宅,留井岘山前。”宝应元年(762年),他在《赠别郑炼赴襄阳》诗中,遥想郑炼此去必登岘首,而自己身在峨眉,地阔天高,难以会面,故拜托郑炼“为于耆旧内,试觅姓庞人”。还是那个王嗣奭,在《杜臆》中又独具慧眼地看出了诗人的用意:“倘耆旧中有如庞德公,觅以相报,吾亦将与之偕隐襄阳矣。”在另一首《别董颋》诗中,他问自己“飘荡兵甲际,几时怀抱宽。”诗结尾指出,能让自己“怀抱宽”的地方是:“汉阳颇宁静,岘首试考槃。当念著白帽,采薇青云端。”表示愿像山简一样系着白接 头巾,在岘山一带盘游隐居。从这一首首诗可以看出,漂泊于战乱中的杜甫,不仅在精神上一直系念着襄阳的人物、风物,他甚至想选择襄阳,作为余生最后的归宿地。

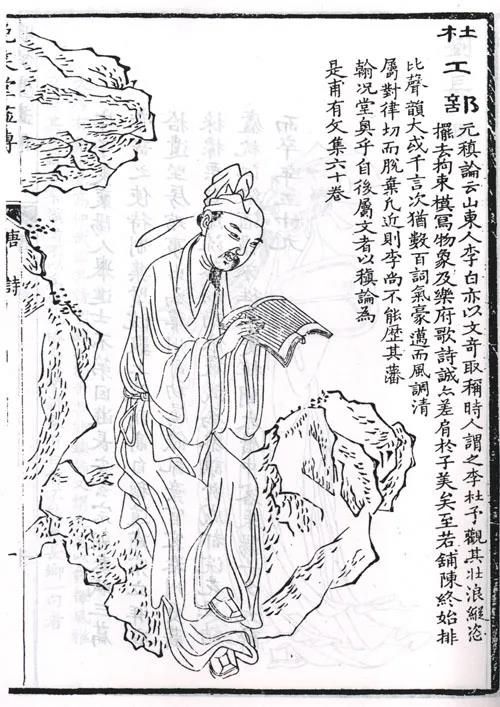

杜工部像

广德元年(763年)春,寓居梓州的杜甫听说官军收复河南、河北的消息,欣喜若狂,涕泪满衣,写下了“生平第一首快诗”(浦起龙《读杜心解》)《闻官军收河南河北》。诗人又是漫卷诗书,又是放歌纵酒,连还乡的具体行程都一一计划妥当:“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。”襄阳,仍是诗人想象中的归乡旅程上一个醒目的坐标。

可惜这次还乡未能成行,杜甫滞留蜀中几年后又辗转漂流到岳州、潭州、衡州。他本打算先去郴州,但船行至耒阳突遇洪水,只得顺流而下折回潭州,于是写下《回棹》诗(回棹即掉转船头)。这是大历五年(770年)四月,此时诗人快走到人生终点。在《回棹》诗里,他仍然留下了这样的诗句“清思汉水上,凉忆岘山巅”“吾家碑不昧,王氏井依然。”

王嗣奭《杜臆》在注解《回棹》诗时说:“盖因热以增其病,所以思忆清凉,欲归襄也。”这一次,我觉得王氏看问题稍简单了些。汉水的清澈、岘山的凉爽,固然让病体不堪暑热的诗人可能产生“归襄”之念,但诗人更在意的,恐怕还是“吾家碑不昧”!立在岘山上的那座功德碑,昭示着远祖杜预在襄阳的文治武功,一直让诗人引以为荣并频频引首遥望,是诗人一生中重要的一根精神支柱。

这年冬天,杜甫病死于由潭州往岳州的一条小船上。几十年后,杜甫的孙子杜嗣业从岳州迁其遗骸归葬,途经襄阳时,在岘山筑杜甫衣冠冢,墓前立“唐代杜工部之墓”石碑一尊。杜甫,这位襄阳人的后裔,这位中国历史上最伟大的诗人,把一座丰碑,一腔思念,连同他的流风余韵,都留给了他的精神故乡——襄阳。